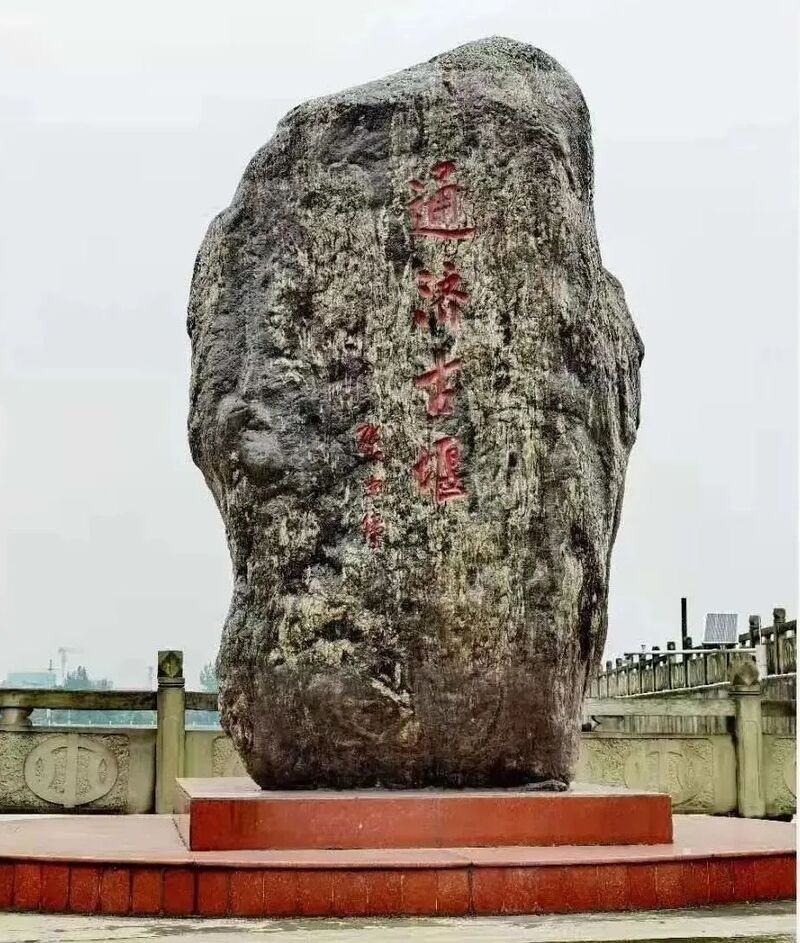

通濟古堰

通濟古堰

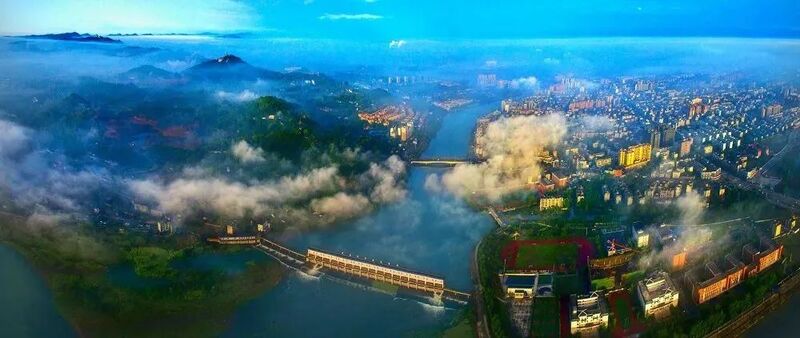

水育万物,通济天府,天府之南,富饶彭山。10月6日 ,四川省通济堰被国际灌溉排水委员会公布为2022年度世界灌溉工程遗产。彭山作为其广袤灌区的一部分,必将与这块世界级“金字招牌”一起,闪耀在世界舞台。

入夜的南河,站在边上往东眺望,天高水阔,一道巨大的屏障横亘在不远处,流光溢彩,划破被夜色笼罩的长空。那是一座具有两千多年历史的在用古代大型水利工程通济堰的拦江大坝。

通济堰渠首位于新津城区东南南河、西河与岷江汇合处,干渠沿长秋山蜿蜒南下,经成都市新津区、眉山市彭山区、眉山市东坡区,至眉山市东坡区城南入松江(又名醴泉江),形成连片广袤的灌区。堰水过处,稻麦如云,广袤沃野,处处盛景。

通济堰始建于公元前141年,至今有两千多年历史。曾有六水门、蒲江大堰、馨堰、远济堰、通津堰、桐梓堰等称谓。据2003年版《中国水利百科全书·水利史分册》记载:“西汉景帝时,蜀郡守文翁在岷江流域筑湔堰,在武阳县引岷江水筑大堰,开六水门灌溉。”通济堰的修建延续了都江堰水利的命脉,为蜀汉农业奠定了基础。

通济堰最早记载见于晋常璩的《华阳国志·蜀志》:“武阳县,郡治。有王乔、彭祖祠。蒲江大堰灌郡下,六水门……”。武阳县在秦时属蜀郡,汉武帝以后改属犍为郡,县治设在今彭山江口。六水门,即渠首6个可上下开关的水门,用于按需放水灌溉农田。这在当时属于非常罕见的工程。

依据《新唐书·地理志》,通济堰在唐开元年间经历重修,灌区规模扩大,并采用最先进的有坝引水技术,致灌区面积达到16万亩,已然是大型水利工程模样,为“扬一益二”蜀中兴盛的典型代表。

南宋时,眉州知府句龙庭大修通济堰,堰堤达到历史长度之最——“横截大江二百八十余丈”,约等于860米。诗人陆游赞叹:“横堤百丈卧长虹”、“蜿蜿其长高隆隆”。彼时的通济堰灌溉面积已达34万亩,灌区的富庶,着实令人称羡。

由于社会变迁,通济堰经历过渐次萎缩、灌区人烟稀少、田园荒芜的阶段。后来又经历移民大潮,灌区烟户稠密,农事大大发展。元代和明代都得到过相应的整改和修复,到清代时,采用与都江堰一致的修筑技艺,以竹篓垒石为堤,扩大水源,彼时通济堰规模已与近代相近。每当清明放水时,六道水门,闸道洞开,水泻奔腾,蔚为壮观。

古堰历经两千多年,灌区物产丰盈、人文鼎盛,水旱从人、不知饥馑。古人赞誉通济堰灌区——“坤维上腴,岷峨奥区”,意思是天下最富庶的地方就在岷江与峨眉山之间。

通济堰是具有灌溉、防洪、工业、生活、生态供水等多功能的灌排兼容工程,是天府大灌区承上启下,内外连接的枢纽工程。灌区幅员面积888.6平方公里,灌溉成都、眉山两市的新津、彭山、东坡、青神四县(区)的52万亩农田,为多个工业园区提供生产用水,为10多条河流和多个城镇提供生态补水。

岷江现代农业示范园区

两千多年的灌溉,孕育出彭山新桥乡村振兴的农业典范。岷江现代农业示范园区,拥有川西南地区规模最大、产业最丰富的高新农业产业园。国际一流的标准化葡萄生产基地、水稻示范田、柑橘种植基地相继在这里建成。

园区先后获得“全国农村创新创业园区”、“国家现代农业示范区”、“国家农业产业化示范基地”、“四川省五星级现代农业园区”等荣誉称号。

古堰新桥景区

彭山区公义镇古堰新桥景区,以灌区水利文化、农耕文化为核心,以“天府古堰,世界农园”为定位。内有中国农业公园、高新农业园区、汽摩越野公园、乐天兔公园等优质资源。

近年来,景区以“天府古堰,通济天下”为引领,坚持高标准提升文化内涵、优化配套设施、升级旅游产品,打造以文化为肌理,以景观为载体,以体验为中心的乡村文化旅游景区,成为四川休闲度假的重要旅游目的地。

红色乡村

一方水土养育一方人,以郭祝三、郭祝霖、郭剑鸣为代表的彭山革命先驱,他们以满腔的赤诚,在这片土地上进行着可歌可泣的革命斗争。郭祝三、郭祝霖兄弟早年组织策划领导了震惊川南的公义上千农民“抗粮、抗捐”武装红色暴动。彭山革命先驱、烈士郭祝霖,舍生忘死,以身报国,用热血浇筑信仰之花,用一片丹心,诠释了无限忠诚。

旧时代,通济堰灌区的水事纠纷层出不穷。据《彭山县志》记载,有一年大旱,连续数月无雨,田地干裂, 禾苗枯萎。通济堰筒口被县府关闭,由保安队武装把守,农民缺水栽秧,焦急万分。中共地下党彭山县委书记郭祝三发动农协会员200多人进行武装夺水斗争,与保安队相持两天两夜,最终,农协斗争取得胜利。

新中国成立后,郭祝三作为通济堰管理处第一任处长,为母亲堰的发展,鞠躬尽瘁。如今,在景区内落成的彭山区红色教育研学实践基地,被评为四川省首批中小学红色教育研学实践基地,积极发挥着传承红色基因、深化爱国主义教育方面的独特作用。“一门三英杰、革命一家人”的英雄事迹将在这里被更多人聆听。

水利百工,技艺超群。两千多年来,通济堰横卧岷江之上,像一根琴弦,任凭岁月弹拨,奏响着天府农业的生机勃勃,成就了世界灌溉文化的经典之作。

来源:遇见彭山

编辑:张松